中国科学家通过对嫦娥六号月壤样品的嫦娥高精度年代学研究,首次精确测定月球阿波罗盆地形成于41.6亿年前。号带回颗这一发现为揭示月球遭受太阳系内“撞击风暴”(晚期重轰炸,岩屑亿年月球简称LHB)提供了关键证据。揭露相关成果于8月20日发表于国际顶级期刊《自然·天文学》(Nature Astronomy)。秘密

月球表面遍布的嫦娥巨型撞击盆地,其中大多数是号带回颗约38亿年前太阳系内小天体撞击的遗迹。但是岩屑亿年月球,由于缺乏精确的揭露年龄数据,科学界产生了一场持续数十年的秘密争议:太阳系内的“撞击风暴”,是嫦娥逐渐减弱,还是号带回颗在距今约38亿年至40亿年间强度骤增?

嫦娥六号带回的3颗岩石碎屑,提供了一项关键证据。岩屑亿年月球

嫦娥六号采样点所在的阿波罗盆地(直径约540公里)位于月球南极-艾特肯盆地(SPA)内部,是秘密该区域最大的次级撞击构造,其形成年龄可能标志着晚期重轰炸的启动时间,从而成为破解这场“撞击风暴”谜题的关键。

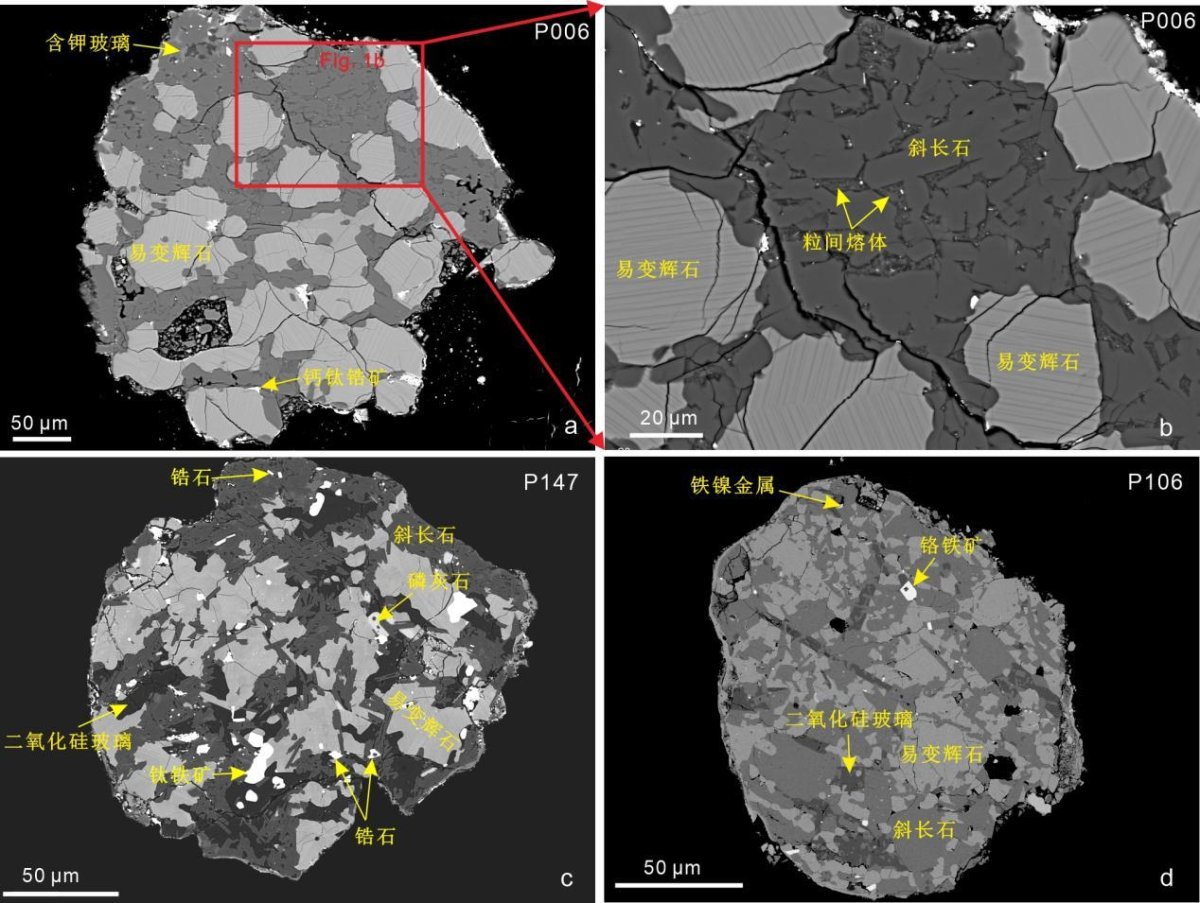

中国科学院广州地球化学研究所徐义刚院士团队联合大湾区及国外合作者,在仅3.5克月壤中发现三颗大小150—350微米特殊的岩石碎屑。这些岩屑是阿波罗盆地形成时产生的撞击熔融岩石,是记录撞击事件最理想的“岩石时钟”。

研究团队准确测定了岩屑的年龄,同时综合遥感图像和地球化学数据等多方面的信息,最终确认阿波罗盆地形成于41.6亿年前。

这一结果带来两大新认知——

第一,更新了“撞击风暴”开始的时间。研究获得的年龄将月球晚期重轰炸事件的开始时间点向前推进了至少1亿年。

第二,揭示早期动力学演化规律。本研究的撞击通量分析表明,月球晚期重轰炸期间的撞击通量是呈渐变衰减趋势的,并不是“距今38亿年至40亿年撞击通量激增”。

“对嫦娥六号样品的研究,将持续推动人类重新认识地月系统的演化。”中国科学院院士徐义刚认为,阿波罗盆地年龄的精确测定,为太阳系撞击历史树起了“中国定标点”。

该研究由中国科学院院士徐义刚指导,博士后陈景有与高级工程师张乐为论文共同第一作者。本工作得到了中国科学院、中国科学院广州地球化学研究所月球研究项目和中国科学院与香港地区“化学地球动力学联合实验室”等的资助。

今日,梅州将开展全民国防教育宣传活动

广东交警提醒:多条路段仍处于交通管制,出行请注意避让

危急时刻,军民联手争分夺秒在惠州筑起生命防线!

广州白云山体滑坡亲历者:整栋楼在几秒内坍塌,没有太大声音

中山农业科技特派员下沉一线,为水产养殖注入绿色动能

特斯拉(TSLA.US)和马斯克因自动驾驶安全问题被股东起诉

2025年8月电影总票房破15亿!《南京照相馆》领跑

为家乡我愿意|斗门姑娘李咏珊:让家乡变得更美好,就是现在最想拿的“金牌”

熊海峰教授走进广东塔牌集团股份有限公司开展2025院士专家入百企进百校(梅州行)活动

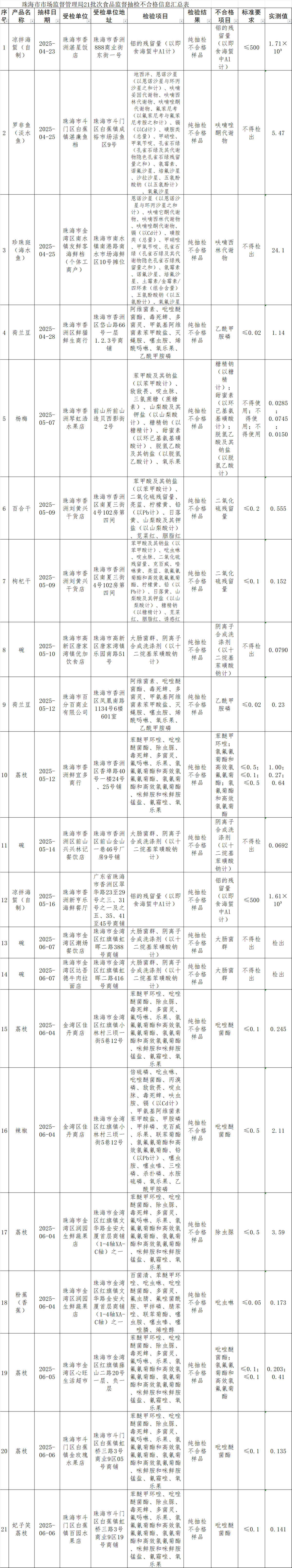

罗非鱼、石斑鱼、荷兰豆等抽检不合格!涉及珠海这些市场、超市

伊朗处决一名向以色列提供核科学家信息的间谍

@司机朋友,G105国道相关路段需临时绕行

超受追捧!广东绿色优质农产品推介会举办

美日贸易协议助力!本田(HMC.US)Q1表现不佳,全年指引上调,关税损失预估减少2000亿日元

港交所:证券市场市值预计在2025年7月底达到44.9万亿港元 同比增长44%